(2601) GDPO(Nvidia)

🌺 论文摘要

(2512) Scaling GRPO (DeepSeek-V3.2)

Scaling GRPO 算法

IS权重优化KL3估计

问题:当

- 当前策略概率低,但参考策略概率高,认为生成了不该生成的内容。

- K3估计器的梯度,会

给这些token分配极大、无边界的权重 - 会

导致梯度瞬间爆炸,引入噪声,训练不稳定

无偏KL估计

核心:

重要性采样比例*原始K3估计。乘以

,无论采样如何,梯度 期望值都是准确的,消除了系统误差,梯度变无偏估计。

KL 实践参数设定

不同领域任务,所需的KL不一样。通用对话/文案任务:需较强KL,保持语言流畅风格一致性。数学/逻辑推理:就几乎无需KL。

Mask 异策略负样本

异策略负样本可能有害

- 直观上,模型从自己的错误中学习是有效果的,但

高度异策略的负样本,很可能是有害的。 - 训推不一致:

推理框架高度优化,和训练框架可能不一致,加剧了异策略程度。- Off-Policy:把

1次rollout样本分多个mini-batches,做多次梯度更新 - 更新第2次以后:

采样策略和更新策略不一致。

- Off-Policy:把

- KL散度和IS权重的区别

Mask 异策略负样本

Mask不好的序列,不学它,差序列定义如下:- 结果不好:

, 优势为负 - 偏差大:

, KL差异大,rollout模型和当前模型差异大

- 结果不好:

系数计算公式

序列级KL散度:序列内所有token的KL值做平均,作为序列级KL散度,设定最大阈值Token级系数, 优势为负且KL差异较大时,设为0

目标

保留Routing和采样Mask 消除训推不一致

核心:消除训练和推理时的不一致

Keep Routing:消除模型结构动态性带来的不一致。Keep Sampling Mask:消除概率空间截断带来的不一致。

保持MoE路由

- 问题:

采样时:Router选择专家A和B;训练时:Router却选择专家B和C。- 专家A做贡献没被更新,专家C没做事情却被更新,导致

参数更新方向很随机,导致训练崩溃

- 方法:

Routing Replay。- 推理时,

记录每个token选择的专家;训练时,不计算路由,强制使用推理时的专家。 - GSPO 序列级IS权重:无token级IS,

评估整个句子,无需Routing Replay,对底层专家不敏感,

- 推理时,

保持采样Mask

- 问题:

- 推理时,通常使用top-p, top-k来提高回复质量,

低概率token概率为0,相当于词表截断。 - 训练时,计算IS权重,则

和 动作空间/定义域 不一样,导致计算失效。

- 推理时,通常使用top-p, top-k来提高回复质量,

- 方法

保留采样Mask,在训练时应用到,该部分概率为0。保证 和 词表一致。

(2508) GPPO (快手)

GPPO 算法

Gradient-Preserving Clipping Policy Optimization

背景

- 解决PPO-CLIP超出范围后梯度为0的问题。

- 比例

一旦 超出范围,变量就变为一个常数,对常数求导为0,导致梯度为0。

悲观更新

- 我

设定一个条件,当我觉得安全时,才让你正常全额更新。 - 只要

你太激进(过度乐观、过度悲观),我就把你限制住。

核心思想

当

IS比例超出截断范围,不切断梯度,而是利用温和地 回传梯度。前向时,分子分母相同

值为1;反向时,

分母为常数,分子为变量,梯度可以正常回传。:停止梯度,计算数值时,该值等于输入值。

单token loss,设置三种条件

过度悲观:

优势为负且比率过低,且 过度乐观:

优势为正且比率过高,且 信任区域内:正常更新

核心公式

目标函数如下,其中

,是IS权重比例。 梯度

Reward 设置

- 数学:1、-1,无思考的话,也要进行惩罚。

- 代码:

soft reward,按测试用例比例计算得分。

GPPO vs CISPO

核心区别在clip条件上

- GPPO:

有条件的clip,2种条件、1个正常更新。 - CISPO:

无脑clip

三种场景核心差别

坏动作、概率变高,- GPPO:

无限制,使用强力惩罚 - CISPO:

仅clip到

- GPPO:

- 好动作、概率变高,

- GPPO:条件clip到

- CISPO:clip到

- GPPO:条件clip到

好动作、概率变低,- GPPO:

无限制,使用恢复 - CISPO:clip到

- GPPO:

Case

- 模型犯错了,

优势为负(A=-10),IS比例却很大(r=100) - CISPO:

, 梯度 1.1 * (-10)=-11 - GPPO:不符合条件1和2,符合条件3,正常更新,梯度

100*(-10)=-1000

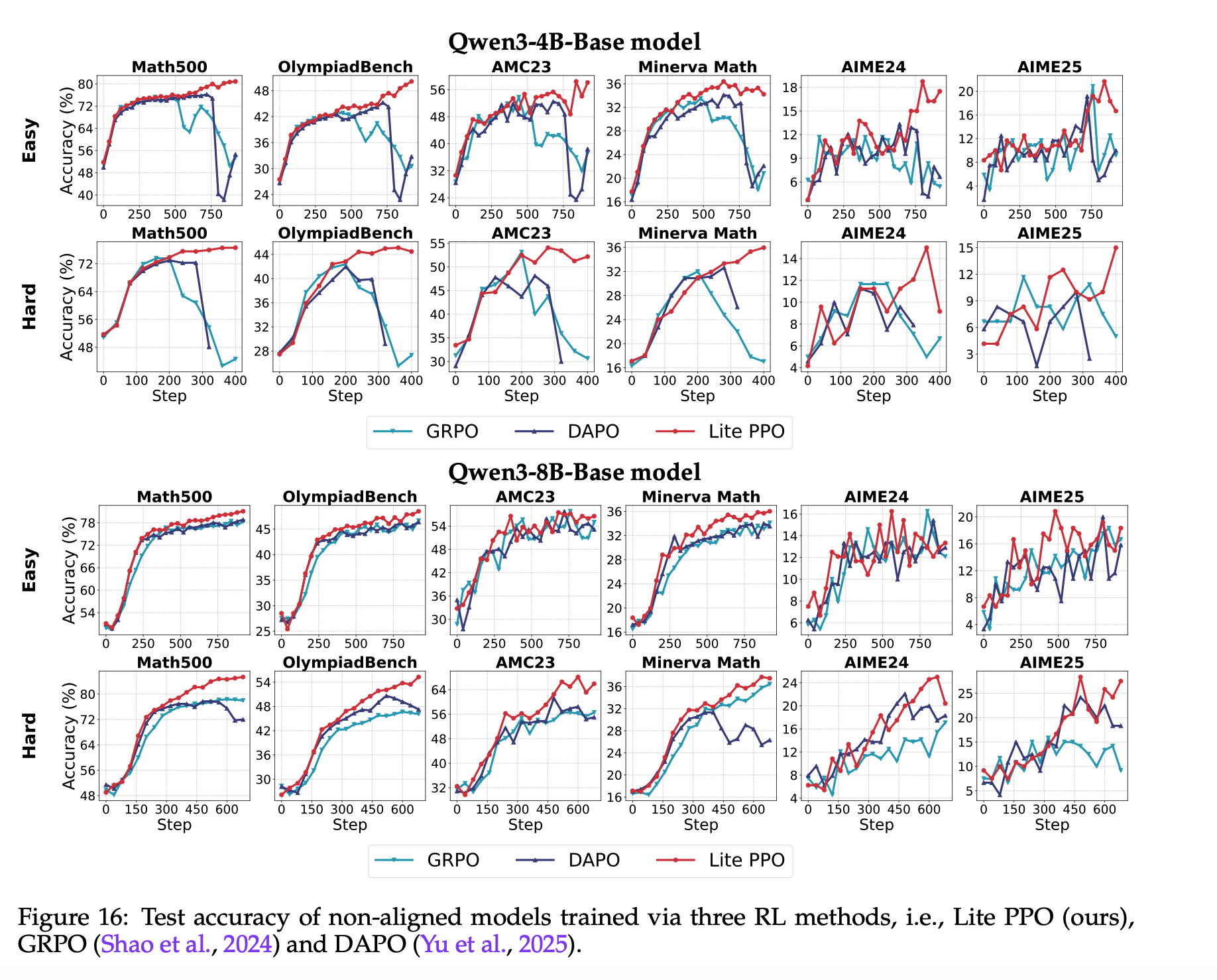

(2508) LitePPO (淘天)

最核心:

针对常见RL技巧做总结,并对比实验验证真实有效和适用性。- 任务分难度、模型分Base和Instruct等。

- 验证了

Clip-Higher、优势归一化、Loss聚合策略、超长过滤。

最后提出

LitePPO:- LitePPO:Group Mean + Batch Std + TokenLevelLoss,加PPO Loss。

- 在Base小模型上,超过GRPO、DAPO。

问题背景: RL技巧各执一词有矛盾

❓问题背景

目前RL技巧太多,各说各的好,缺乏统一应用指南和深入研究

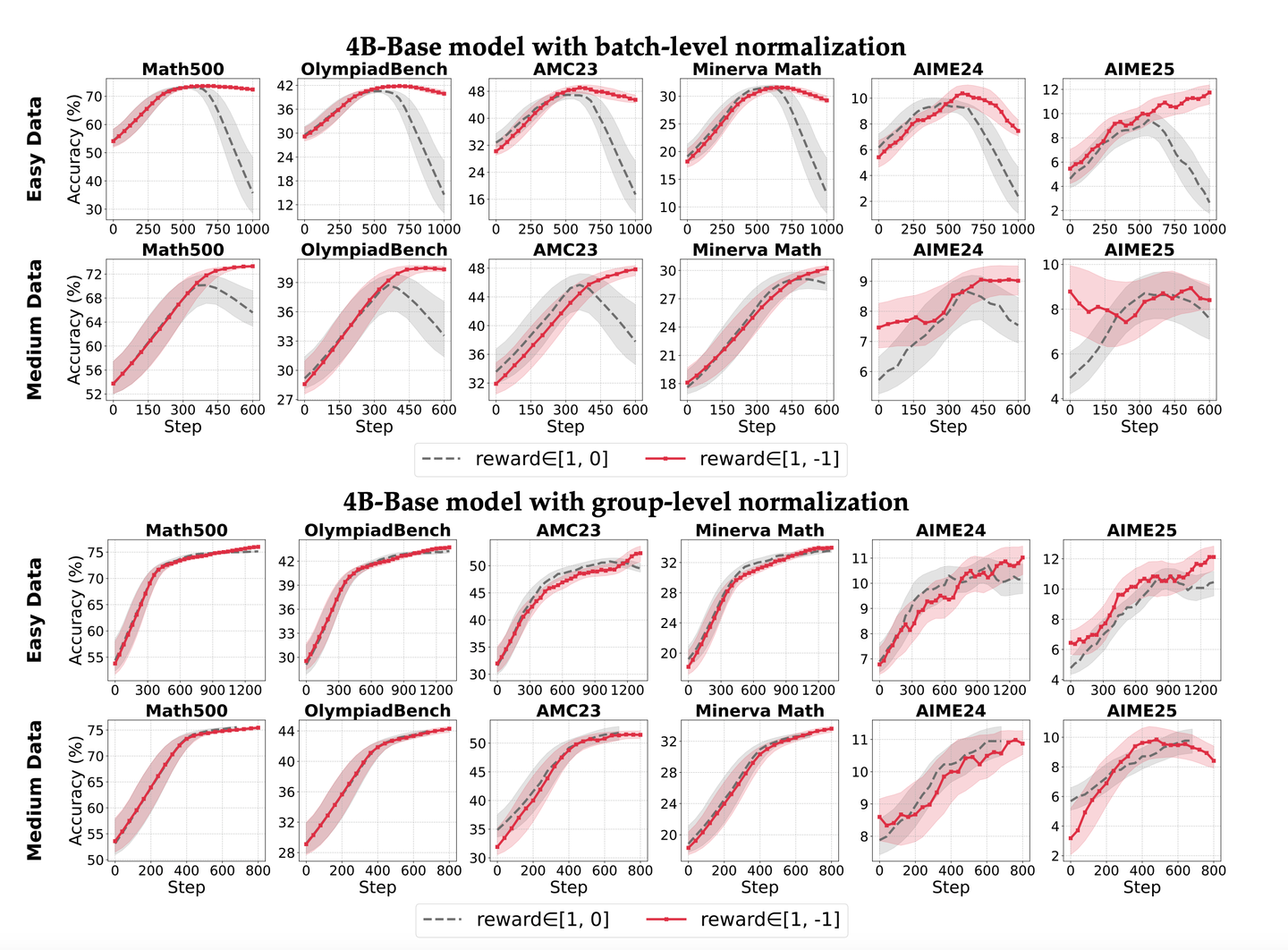

关于归一化

- GRPO:

组归一化 好 - REINFORCE++:

Batch归一化 好

- GRPO:

关于组优势时除以标准差

关于Loss聚合

可能的原因

- 实验环境、训练数据、初始模型、评测准则等等都不一样。

RL 技巧及研究实验

0. 实验设置

模型

Qwen3-4B Qwen3-8B对齐及Base版本Qwen3-4B-Base, Qwen3-8B-Base

任务

- 训练数据:

SimpleRL-Zoo-Data,DeepMath- 移除了答案仅为“是/否”的样本,避免噪声

- 难度分级:

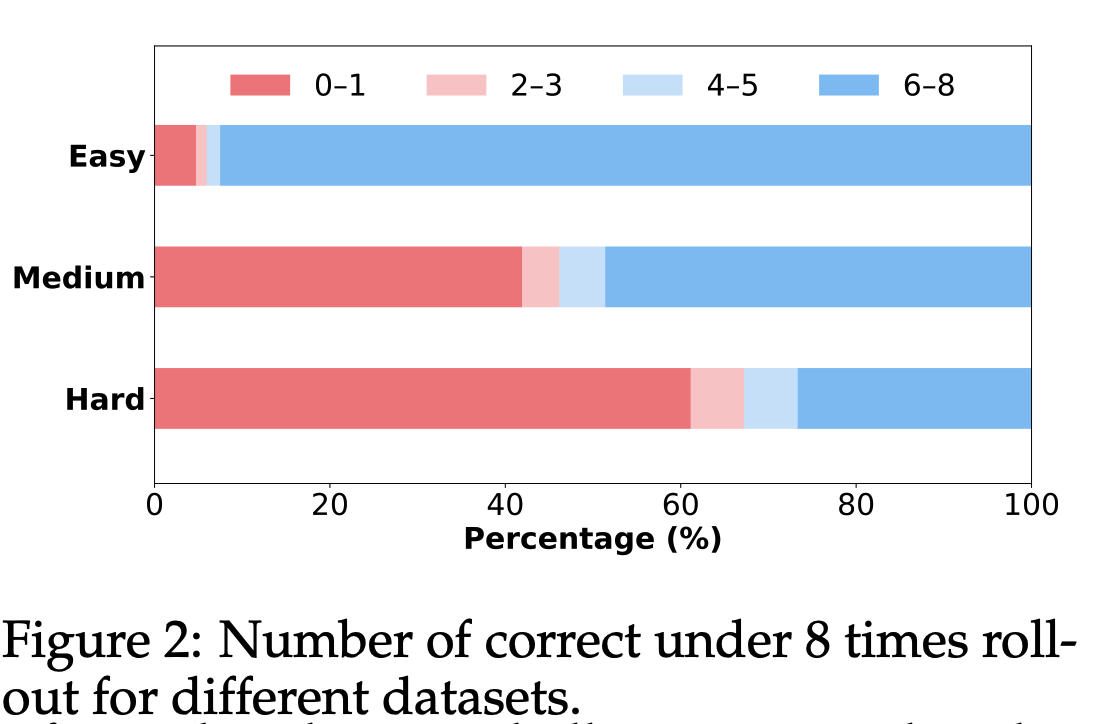

简单:5k,从SimpleRL-Zoo-Data-Easy随机筛选。中等:5k,从DeepMath-103k选择最简单的。困难:5k,从DeepMath-103k按难度抽样。

按照不同难度的训练数据去进行实验

- 评测数据

- Math500, OlympiadBench, MinervaMath, 部分 AIME24, AIME25, AMC

算法

- loss:PPO loss

- 优势:REINFORCE?

框架

- ROLL,而非Verl

超参

- 全局:

bs=1024, - Rollout:

bs=128,rollout.n=8 - 回复长度:

8k - lr: 1e-6

- temperature: 0.99, top_p=0.99, top_k=100

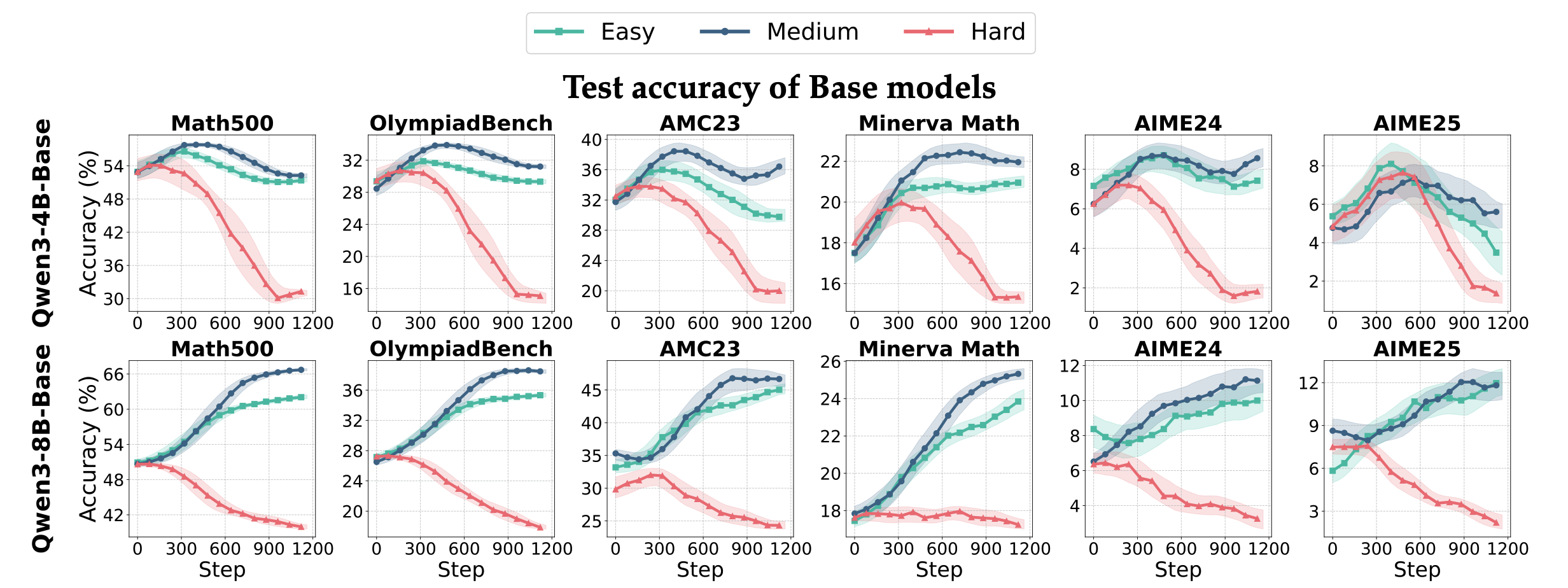

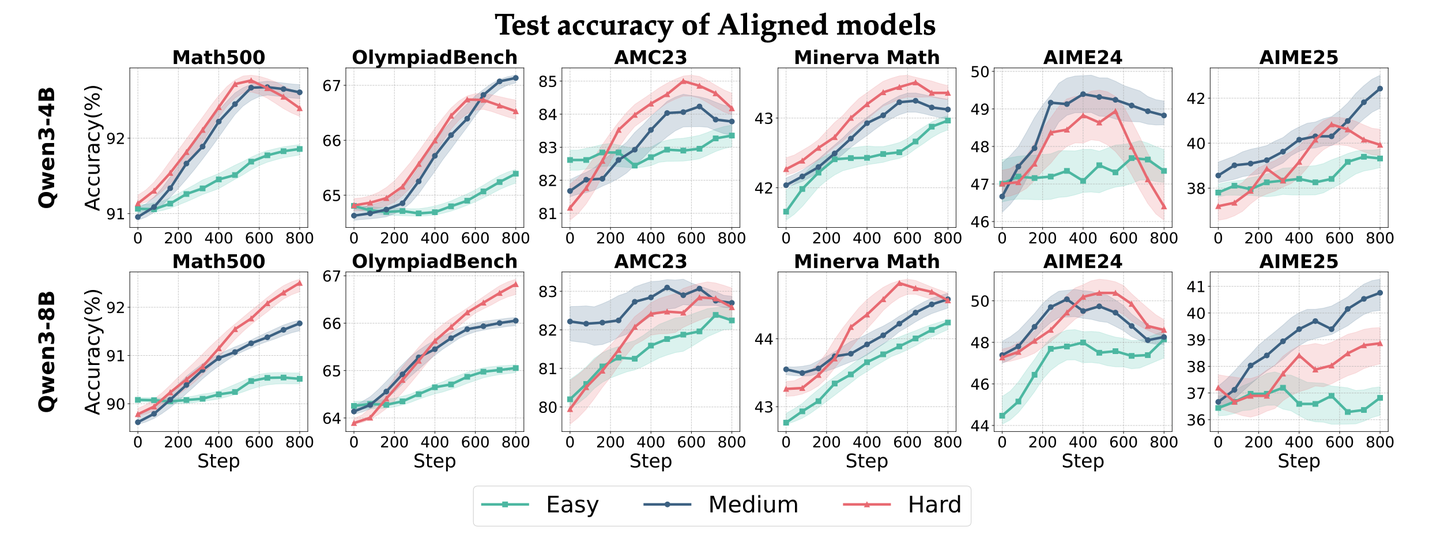

不同难度数据

任务难度

- 任务难度影响

- 随着epoch增加,准确率曲线也不同

- 基础模型影响

- RL对Base模型提升较大;但对已经高度优化过的模型,提升小一些,仅2%。

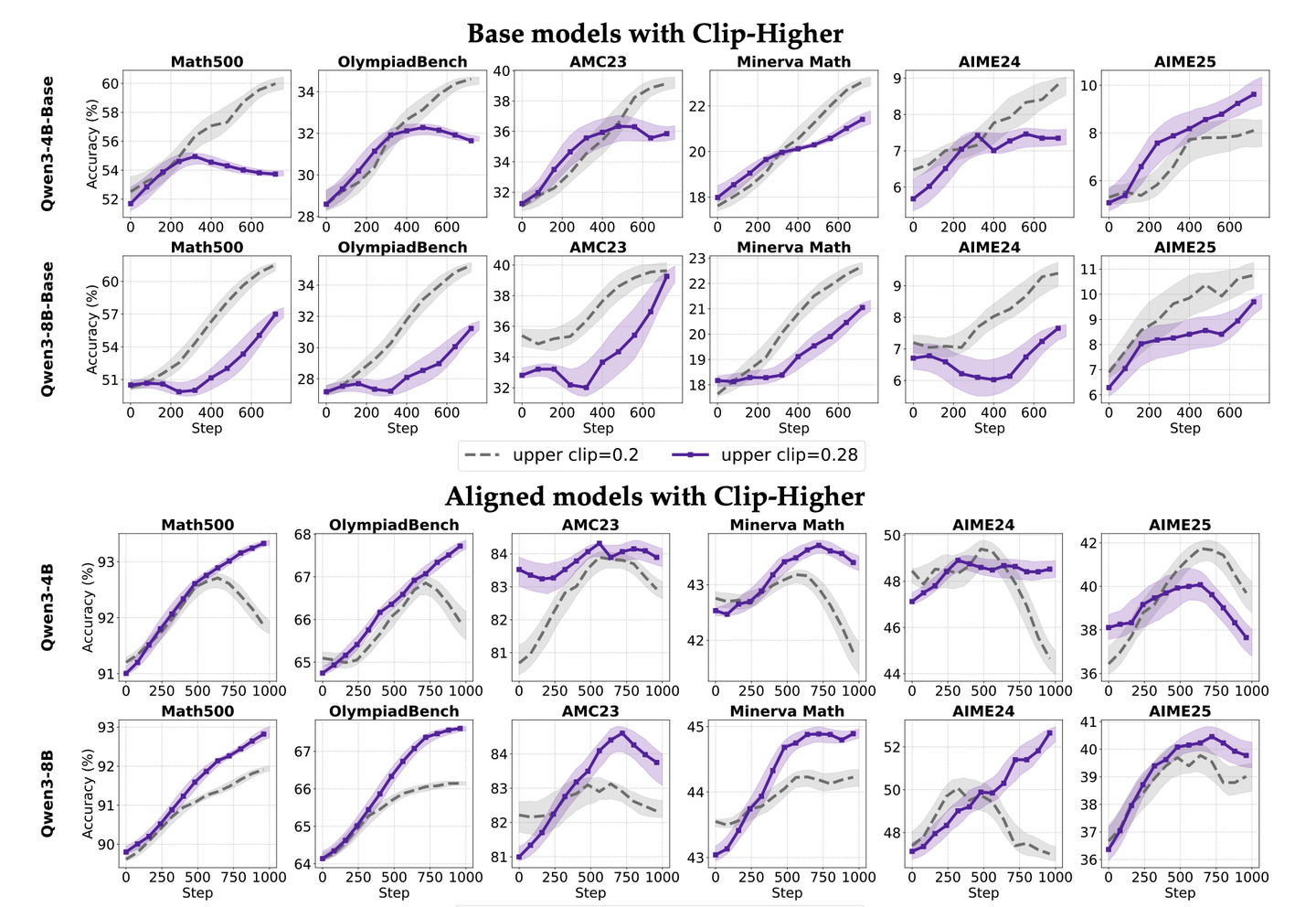

RL 技巧

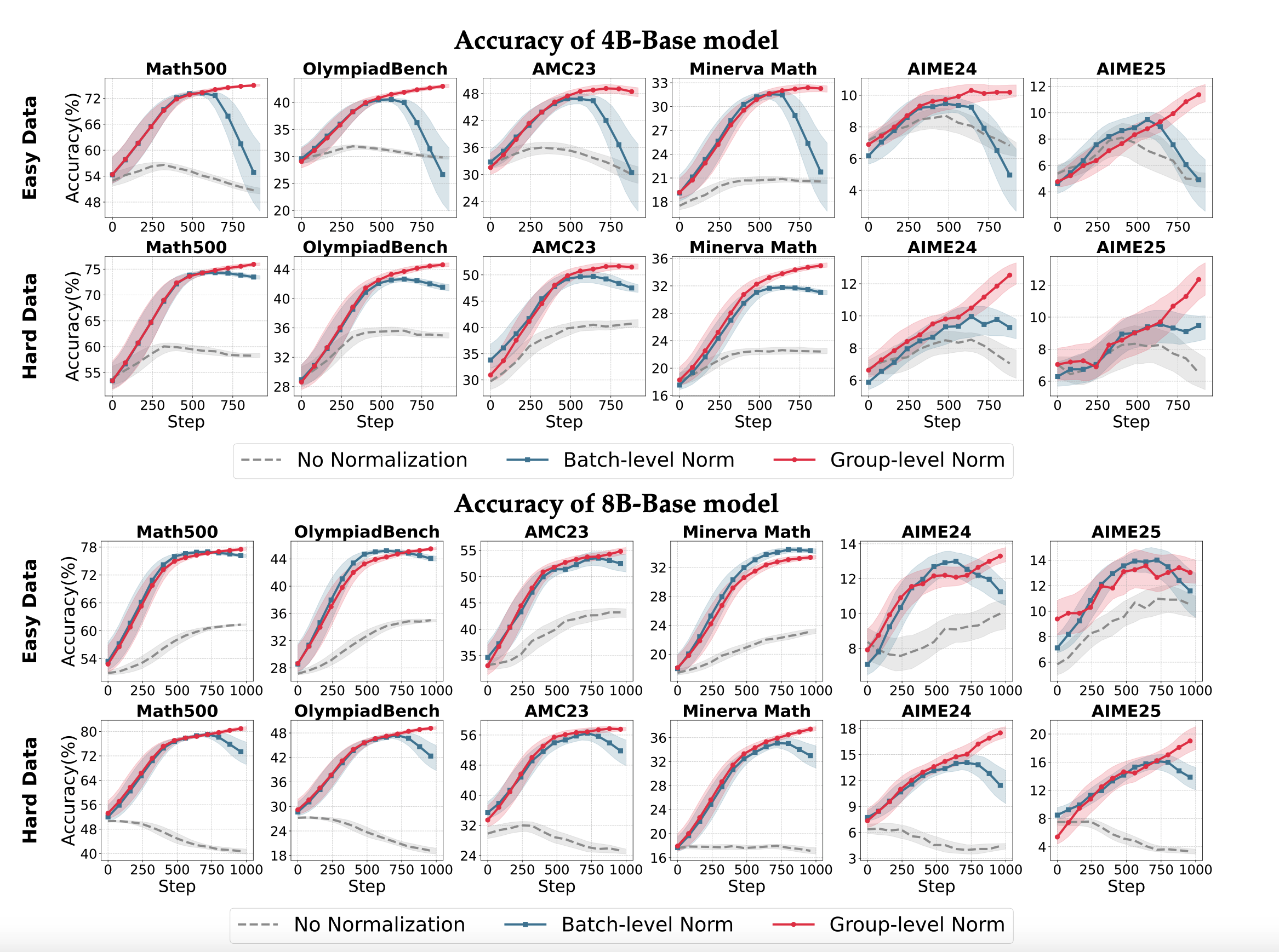

- Group归一化适应各种奖励,Batch归一化在奖励范围较大时,有点作用。

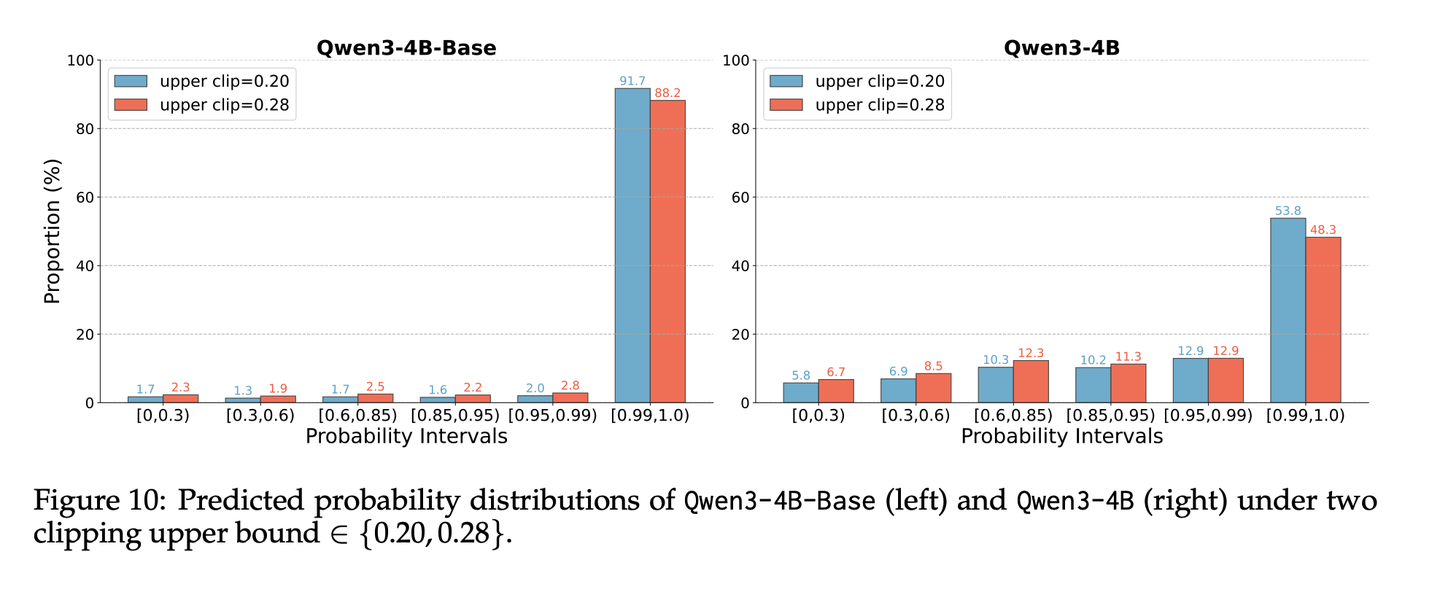

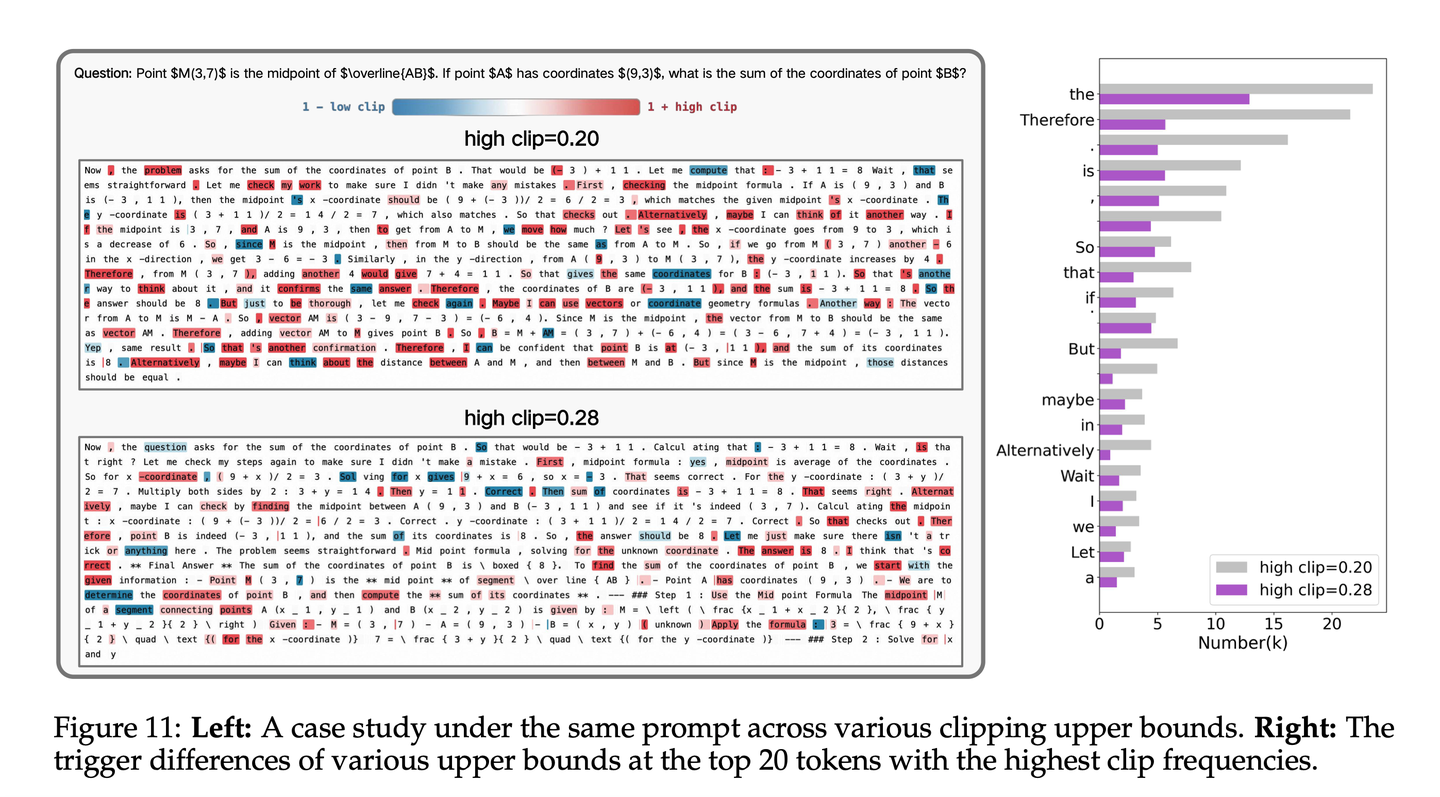

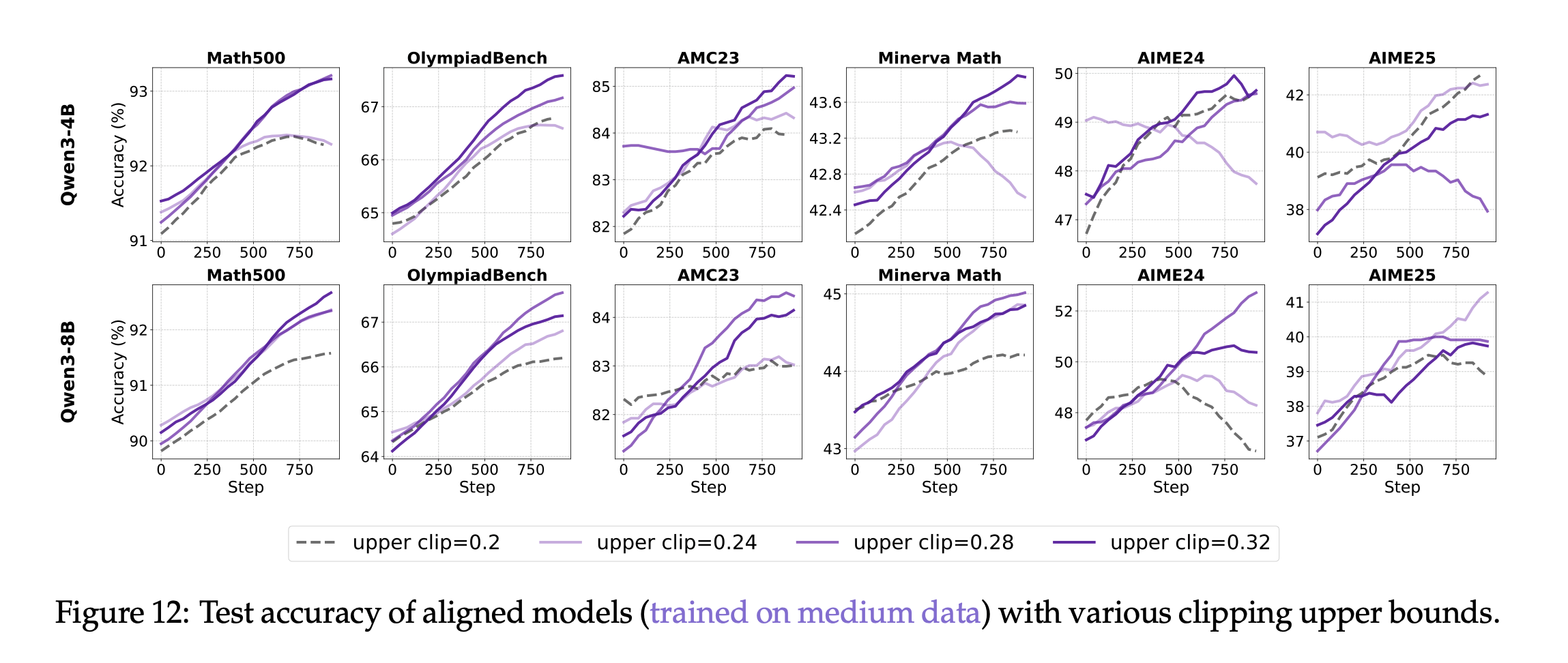

Group Mean+Batch Std效果稳健。- Clip-Higher的最佳上限和具体模型有关,对对齐模型有作用,4B-0.32, 8B-0.28最佳。

- Token Loss 对Base模型更友好,Seq Loss 对对齐模型效果更好。

- 超长过滤在短回复任务中有效(8k),但在长回复任务中(20k) 似乎没啥效果。

1. 基线设计

2. 裁剪策略

2. 裁剪策略

- 目的:

裁剪,限制单次更新幅度,防止策略过度更新。 - 方法:可以裁剪重要性权重、奖励、优势等。

- PPO-Clip:裁剪重要性权重,

- 缺点:

抑制了低概率token,高概率token进一步强化,导致策略确定,熵坍塌

- 缺点:

- DAPO-Clip-Higher:裁剪IS权重,

调高上限,保持探索性, - CISPO:

只裁剪IS权重的值,仍然保留token的梯度。 - Value-Clip:裁剪价值网络,防止更新过快。

- PPO-Clip:裁剪重要性权重,

Clip-Higher

,可以减轻熵坍塌 - 提高裁剪上限,和基础模型也有关。

- 针对base模型:对熵影响不大。

裁剪率很低,连续策略之间差别不大,限制了探索能力。base模型性能较差,可能不知如何探索,限制了探索能力。- Base 预测最常见的下一词,概率分布尖锐。

- 针对instruct模型:

能明显缓解熵崩溃,提升一些性能。- 与base模型比,在初始阶段,高概率词汇更少。

- 提高裁剪上界,可以有效减少token之间的概率差距,缓解熵崩溃。

- 有一定经验,可能性多,概率更均匀地分布在多个有效开局上

有一定经验,给予探索空间,能突破瓶颈,达到更高效果。

- 与base模型比,在初始阶段,高概率词汇更少。

- 针对base模型:对熵影响不大。

表示转折的token容易被clip掉,会影响模型的探索,增大clip允许模型探索更广。- clip调高后,这些转折token就容易被优化到,促进多种探索。

clip最佳上限值和具体模型有关,需要调优。- 4B模型:clip 从0.2 ->0.32,效果一直增长。

- 8B模型,clip 从0.2->0.32,最优效果是0.28。

需要调优。

Clip-Higher 在Base模型上效果一般,在对齐后的模型上有效果。

Base模型高概率token多。

转折词汇经常被clip,提高上限后,转折词就能被优化,促进多种探索。

3. 归一化策略

3. 归一化策略

含义:

归一化奖励、优势。目的:

稳定梯度大小,拉到同一水平线进行比较,让不同任务可比较。方法:

REINFORCE++:

Batch归一化,使用全局批次的平均奖励作为基线Dr.GRPO:

不除以标准差,避免难度偏差。- 论文没研究此方法,只研究了不归一化。

关于归一化方法

- 归一化肯定比不归一化好。

- 组归一化:

整体都比较好。- 在{0,1}稀疏奖励下,比批归一化稳定性好、效果好。

- 适用于不同reward设置。

- 批归一化

- 在{-1,1}大范围奖励下,批归一化有优势,

个人感觉也不是很明显。

- 在{-1,1}大范围奖励下,批归一化有优势,

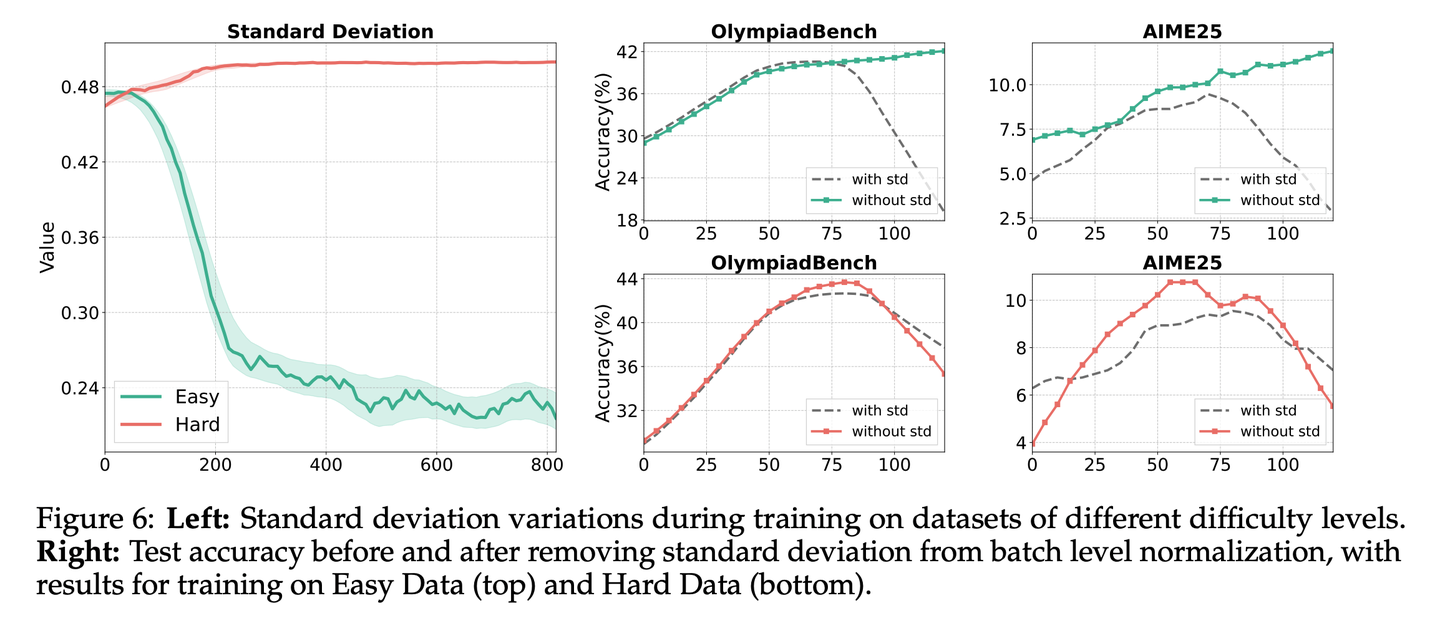

标准差

- 在

不稳定的任务上,标准差大, 除以大标准差,会削弱或抑制那些偶然成功的高奖励学习信号。

关于去掉标准差

简单任务下,标准差有害,不用标准差更好。奖励几乎相同,标准差很小接近0,会导致梯度爆炸、训练崩溃。

复杂任务下,标准差无害,可以用标准差。奖励比较多样化,标准差比较稳定,但用和不用标准差,训练都比较稳定。

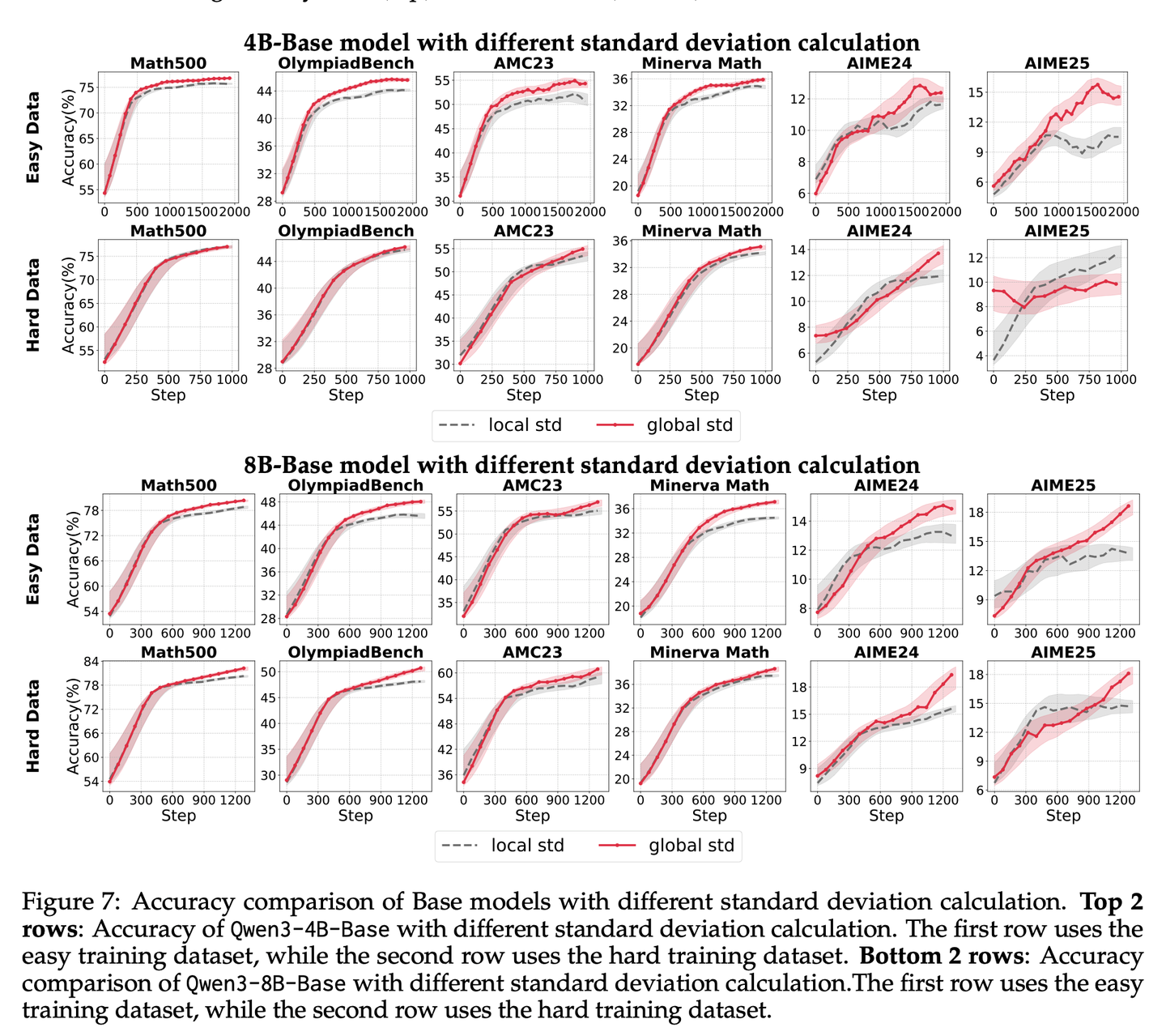

关于鲁棒归一化

group mean+batch std更鲁棒。- global std(batch) 比 local std(group) 要好一点。

- batch std 提供了强大平滑全局的缩放,控制整体更新幅度。

0-1 reward下,组归一化,效果稳定。

-1-1 reward下(reward scale 较大时),作者说批归一化要好点,但我没看出来,明显Group的结果要比Batch要好一些。

- 简单任务,std比较小,没有std会好一些。

- 复杂任务,std比较大,有无std差不多。

batch的global std、比group的local std 看起来要好一点?

4. 过滤策略

4. 过滤策略

含义:

- 在梯度计算前,

筛选出有价值的样本,过滤掉无信息、不理想的样本。 - 但:若对

推理正确仅超长样本直接给-1,则会带来奖励噪声。

- 在梯度计算前,

方法:

- DAPO:超长回复过滤/奖励设计

- 过滤错误特别多、过于简单的样本、过滤难度之外的样本。

- DAPO:过滤掉全对或全错的batch

超长过滤

- 超长过滤

能降低重复但无法终止的样本。 - 效果有效性

- 在截断长度较短时(8k):使用超长过滤会有效果。

- 在长度较长时(20k):使用超长过滤,效果就不大了。

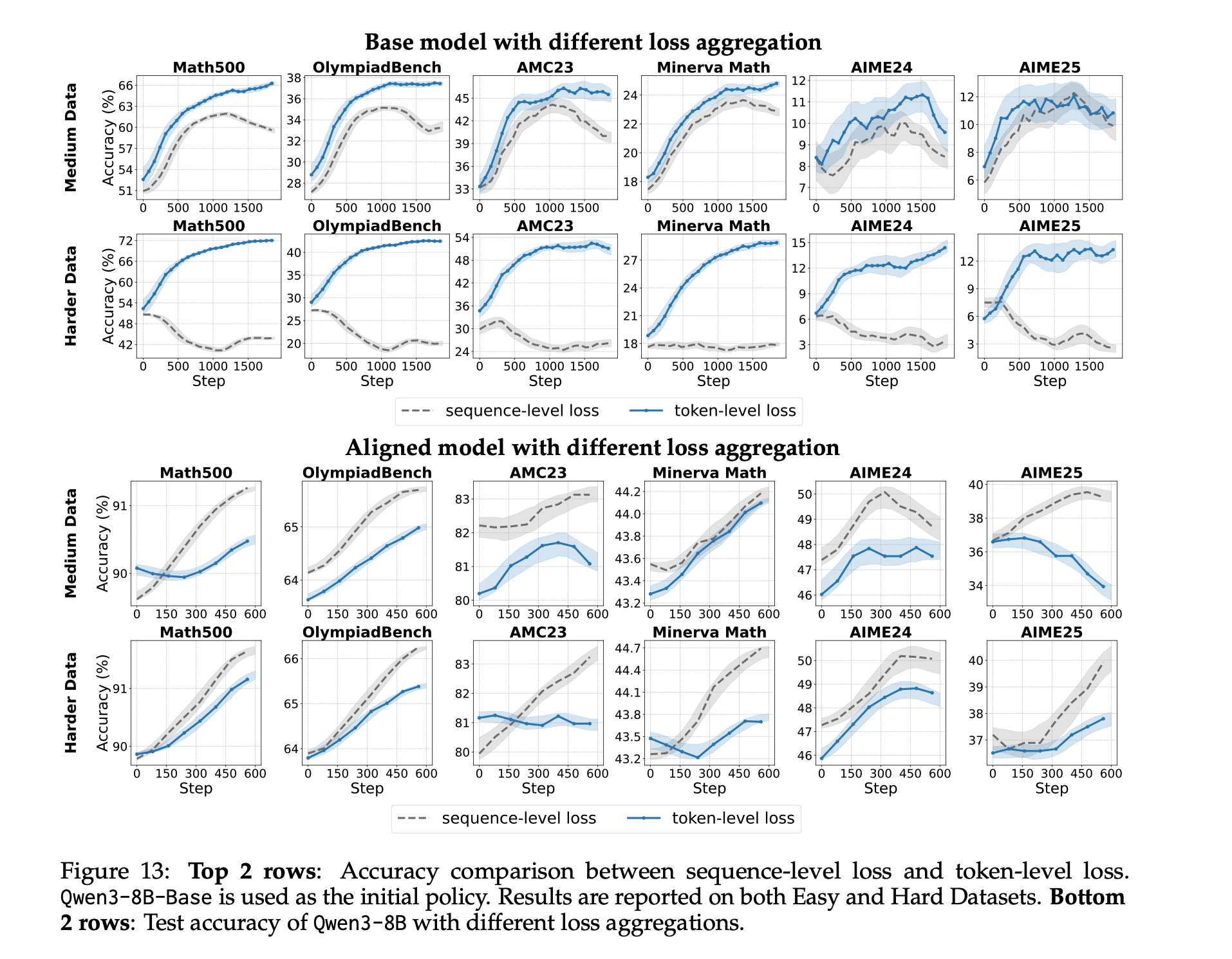

5. Loss 聚合策略

5. Loss 聚合粒度

关于聚合粒度

- 对Base模型(Qwen3-8B),

token-level-loss 效果更好。 - 对对齐模型(Qwen3-8B),

seq-level-loss 效果更好。收敛速度和准确率都高于token-level loss。

对Qwen3-8B-Base,Token-Level Loss 效果更好。

对Qwen3-8B,Seqence-Level Loss 效果更好。

6. 附加loss策略

6. 附加loss函数

- 目标:补充主目标对训练进行正则化

- 方法

- KL Loss:约束和参考模型差异。

- SFT Loss:保持对齐

7. 奖励函数设计

7. 奖励函数设计

- 长度惩罚、格式化奖励、长度相关的准确度奖励等。

核心方法:LitePPO

📕核心方法

算法实验

✍️实验设置

LitePPO。

🍑关键结果

- 对于非对齐小模型(4B-Base和8B-Base)

- group mean + batch std 归一化,效果好。

- Token-Level-Loss 效果好。

- Lite PPO+Base模型,在相关Bench上,比GRPO和DAPO效果好。

⛳未来方向

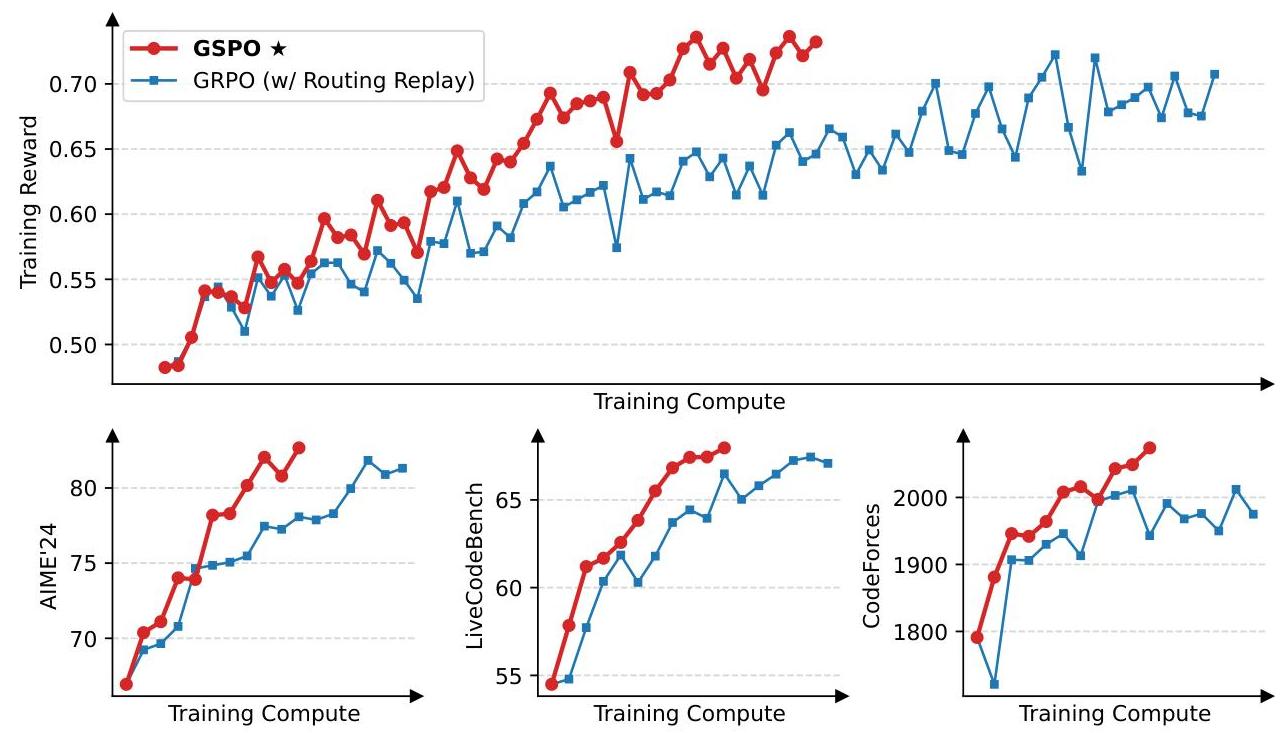

(2507) GSPO (Qwen)

认为

Token级重要性权重,每个token IS权重不同,导致方差噪声大。- 并不能实现

预期的序列分布修正作用。 - 并被序列累积+Clip放大了,导致

训练崩溃。

- 并不能实现

提出

序列级重要性权重,每个Token IS权重相同- 增加了

稳定性和公平,序列奖励+序列更新。

- 增加了

GSPO 优点

- 比GRPO训练更稳定、效率更高。

- 对MoE RL训练也增加稳定性,无需Routing Replay。

缺点

- 似乎没有什么具体指标、也没有讲训练数据。干货比较少。

- 没有对比DAPO、CISPO。

问题背景

❓问题背景

Token级重要性权重噪声大容易训崩

GRPO 存在训练稳定性问题

- Scale RL训练 需要稳定性。

GRPO训大模型不稳定:经常出现严重不可逆转的训练崩溃。

根本原因:Token-Level重要性采样权重

GRPO在

每个token上计算重要性权重但LLM是整个序列,逐字去比较不太合理。

单个token概率变化,并不能反映整个序列的概率变化。使得重要性权重

并不能真正修正分布差异。

而且,奖励信号是

序列级别,但重要性权重优化却是token级别,不匹配。

Token-Level IS 产生训练崩溃的原因

单token重要性权重方差大、噪声大,不稳定,时好时坏,噪声随序列变长而逐渐累积,滚雪球。维稳的Clip机制,反而放大了噪声:- 充满噪声的权重,被频繁裁剪,会

扭曲整个学习信号。 - 嘈杂的信号 变成

持续的、错误的信号,反而加速模型崩溃。

- 充满噪声的权重,被频繁裁剪,会

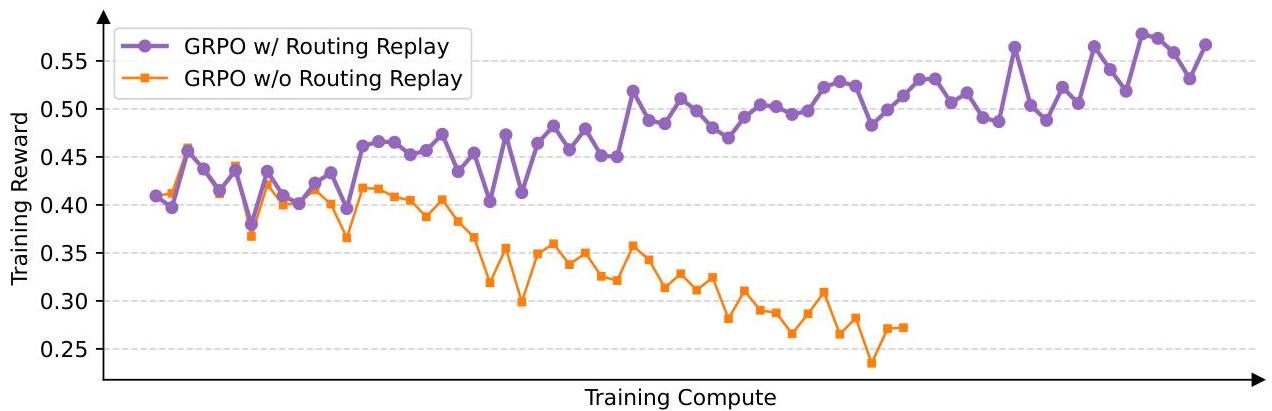

MoE专家激活不稳定容易训崩

MoE 专家激活不稳定 影响收敛

- 对于同一个输入,

新旧策略激活的专家大约有10%不一样。 - 这种不稳定性,导致

GRPO Token级重要性权重,发生剧烈波动,阻碍收敛。

解决方法1:Routing Replay

- 计算重要性权重时,

缓存旧策略激活的专家。 - 计算新策略

时, 强制重复旧策略激活的专家。 - 确保

新旧策略在每个token使用相同的专家,恢复IS的稳定性。 - 不使用Routing Replay 很快就会崩溃。

解决方法2:GSPO

- 从算法上去掉token级重要性权重,采用

序列级重要性权重。 - 评价整个句子好不好,评价尺度更宏观,

对底层专家模型不敏感。 - 无需Routing Replay。

有Routing Replay 训练没有崩。

核心方法

📕核心方法

GSPO-序列重要性权重

Token级重要性权重

序列级重要性权重

对序列做重要性权重:更好地衡量整句话的概率变化。

长度归一化:降低方差,避免太长导致连乘概率太小,- 类似:困惑度长度归一化

- 把

不稳定的连乘问题、转变成稳定的求和平均问题。

GSPO 训练目标

序列级奖励、序列级优化,相一致。clip整个序列。

GSPO 梯度

- 每个token使用相同的Seq-IS权重。

对比GRPO梯度

- 其中:

GSPO vs GRPO

- GRPO:每个token有自己的重要性权重。

各token IS权重不同,累积起来,波动性很大,带来很大噪声。

- GSPO:每个token都使用相同的序列级重要性权重。

各token IS权重相同,增加了稳定性和公平。

GSPO 代码

@register_policy_loss("gspo")

def compute_policy_loss_gspo(

old_log_prob: torch.Tensor,

log_prob: torch.Tensor,

advantages: torch.Tensor,

response_mask: torch.Tensor,

loss_agg_mode: str = "seq-mean-token-mean",

config: Optional[DictConfig | ActorConfig] = None,

rollout_is_weights: torch.Tensor | None = None,

) -> tuple[torch.Tensor, torch.Tensor, torch.Tensor, torch.Tensor]:

"""

Compute the clipped policy objective and related metrics for GSPO.

See https://arxiv.org/pdf/2507.18071 for more details.

Args:

old_log_prob (torch.Tensor):

Log-probabilities of actions under the old policy, shape (batch_size, response_length).

log_prob (torch.Tensor):

Log-probabilities of actions under the current policy, shape (batch_size, response_length).

advantages (torch.Tensor):

Advantage estimates for each action, shape (batch_size, response_length).

response_mask (torch.Tensor):

Mask indicating which tokens to include in the loss, shape (batch_size, response_length).

loss_agg_mode (str, optional):

Aggregation mode for `agg_loss`. For GSPO, it is recommended to use "seq-mean-token-mean".

"""

assert config is not None

assert isinstance(config, ActorConfig)

clip_ratio_low = config.clip_ratio_low if config.clip_ratio_low is not None else config.clip_ratio

clip_ratio_high = config.clip_ratio_high if config.clip_ratio_high is not None else config.clip_ratio

negative_approx_kl = log_prob - old_log_prob

# compute sequence-level importance ratio:

# si(θ) = (π_θ(yi|x)/π_θold(yi|x))^(1/|yi|) =

# exp [(1/|y_i|) * Σ_t log(π_θ(y_i,t|x,y_i,<t)/π_θold(y_i,t|x,y_i,<t))]

seq_lengths = torch.sum(response_mask, dim=-1).clamp(min=1)

negative_approx_kl_seq = torch.sum(negative_approx_kl * response_mask, dim=-1) / seq_lengths

# Combined ratio at token level:

# s_i,t(θ) = sg[s_i(θ)] · π_θ(y_i,t|x, y_i,<t) / sg[π_θ(y_i,t|x, y_i,<t)]

# In log space: log(s_i,t(θ)) = sg[log(s_i(θ))] + log_prob - sg[log_prob]

log_seq_importance_ratio = log_prob - log_prob.detach() + negative_approx_kl_seq.detach().unsqueeze(-1)

log_seq_importance_ratio = torch.clamp(log_seq_importance_ratio, max=10.0) # # clamp for numerical stability

# finaly exp() to remove log

seq_importance_ratio = torch.exp(log_seq_importance_ratio)

pg_losses1 = -advantages * seq_importance_ratio

pg_losses2 = -advantages * torch.clamp(seq_importance_ratio, 1 - clip_ratio_low, 1 + clip_ratio_high)

pg_losses = torch.maximum(pg_losses1, pg_losses2)

# Apply rollout importance sampling weights if provided

if rollout_is_weights is not None:

pg_losses = pg_losses * rollout_is_weights

# for GSPO, we need to aggregate the loss at the sequence level (seq-mean-token-mean)

pg_loss = agg_loss(loss_mat=pg_losses, loss_mask=response_mask, loss_agg_mode="seq-mean-token-mean")

# For compatibility, return zero for pg_clipfrac_lower (not used in standard GSPO)

pg_clipfrac = verl_F.masked_mean(torch.gt(pg_losses2, pg_losses1).float(), response_mask)

pg_clipfrac_lower = torch.tensor(0.0, device=pg_loss.device)

ppo_kl = verl_F.masked_mean(-negative_approx_kl, response_mask)

return pg_loss, pg_clipfrac, ppo_kl, pg_clipfrac_lowerdef agg_loss(loss_mat: torch.Tensor, loss_mask: torch.Tensor, loss_agg_mode: str):

"""

Aggregate the loss matrix into a scalar.

Args:

loss_mat: `(torch.Tensor)`:

shape: (bs, response_length)

loss_mask: `(torch.Tensor)`:

shape: (bs, response_length)

loss_agg_mode: (str) choices:

method to aggregate the loss matrix into a scalar.

Returns:

loss: `a scalar torch.Tensor`

aggregated loss

"""

if loss_agg_mode == "token-mean":

loss = verl_F.masked_mean(loss_mat, loss_mask)

elif loss_agg_mode == "seq-mean-token-sum":

seq_losses = torch.sum(loss_mat * loss_mask, dim=-1) # token-sum

loss = torch.mean(seq_losses) # seq-mean

elif loss_agg_mode == "seq-mean-token-mean":

seq_losses = torch.sum(loss_mat * loss_mask, dim=-1) / torch.sum(loss_mask, dim=-1) # token-mean

loss = torch.mean(seq_losses) # seq-mean

elif loss_agg_mode == "seq-mean-token-sum-norm":

seq_losses = torch.sum(loss_mat * loss_mask, dim=-1)

loss = torch.sum(seq_losses) / loss_mask.shape[-1] # The divisor

# (loss_mask.shape[-1]) should ideally be constant

# throughout training to well-replicate the DrGRPO paper.

# TODO: Perhaps add user-defined normalizer argument to

# agg_loss to ensure divisor stays constant throughout.

else:

raise ValueError(f"Invalid loss_agg_mode: {loss_agg_mode}")

return lossGSPO-Token 变体

目标函数

- 其中

- 其中token重要性权重计算如下:实际仍然是序列权重?只是sg=stop gradient了。

算法实验

实验设置

✍️实验设置

模型

- Qwen3-30B-A3B-Base

算法

- GSPO vs GRPO

任务

- 训练数据:

- 评测数据:AIME24(avg Pass@1, 32次采样)、LiveCodeBench (avg Pass@1, 8次采样)、CodeForces

超参

- mini-bs=4,

- Clip比例:

- GSPO:

- GRPO:

- GSPO:

关键结果

🍑关键结果

- GSPO 训练过程很稳定。

- GRPO 训练效率高于GRPO。

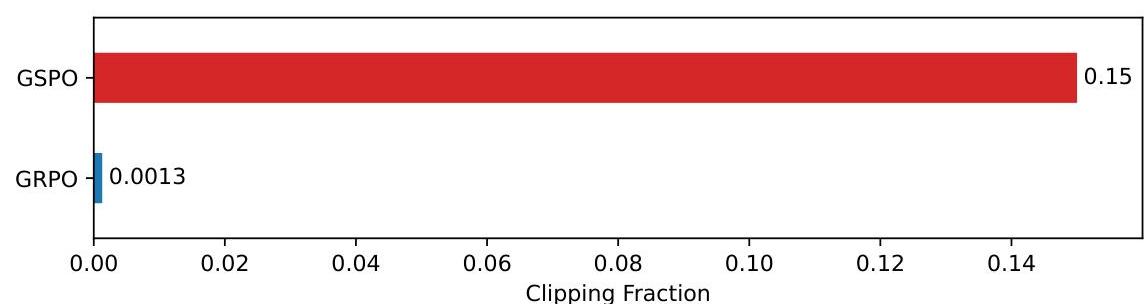

- GSPO Clip的token比GRPO多2个数量级(15% vs 0.13%),却更稳定效果好,说明

很多token嘈杂低效。 - GSPO 对MoE RL训练有好处,新旧策略重要性权重能保持稳定,不用Routing Replay。

比较稳定,减少训练资源

GSPO Clip的token比GRPO多2个数量级,15% vs 0.13%,

未来方向

⛳未来方向

(2506) CISPO (MiniMax)

问题背景

❓问题背景

Clip 抑制了稀有关键token

GRPO-Clip 抑制了关键token

- 稀有关键token:

低概率、但高优势,在基座模型中很少出现。 - 策略更新时:

IS权重很大,被CLIP掉了,导致无法影响梯度更新。 过滤了关键token,导致模型无法学会复杂推理能力

DAPO Clip-Higher

- 设置

,但 效果不好。

核心方法

📕核心方法

CISPO 算法

算法实验

✍️实验设置

模型

- Qwen2.5-32B

算法

- CISPO vs GRPO vs DAPO

任务

- zero-RL 设置

- 训练数据:DAPO-MATH-17K 数据

- 评测数据:AIME24

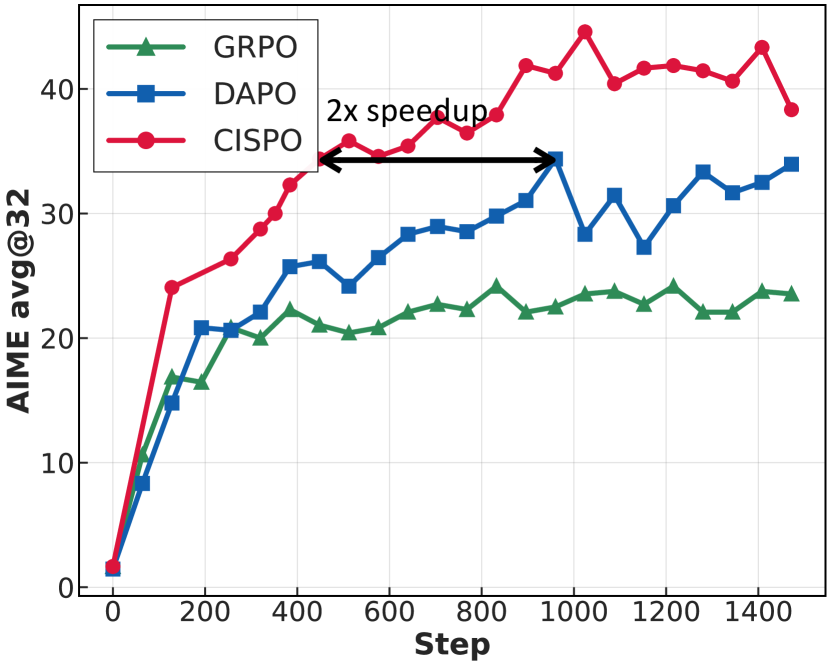

🍑关键结果

- CISPO 效果好,AIME24 超过 DAPO 和 GRPO。

- CISPO 效率高,仅需DAPO 50% step 达 DAPO效果。

⛳未来方向

(2504) DAPO (Seed)

- DAPO paper

- 围绕GRPO

熵坍塌、奖励噪声、训练不稳定等问题展开。 - 提出了

Clip-Higher、动态采样、Token-Level Loss、Overlong 奖励设计、数据转换等4大核心方法。 - DAPO 效果和效率都很好,20pt提升,做了

丰富的组件消融实验,都很有用。

问题背景

❓问题背景

熵坍塌

参考文章

熵坍塌表现

模型熵迅速下降失去新意,停止探索,过早进入利用阶段,需要探索利用平衡。

普通Clip机制不公平

- 普通CLIP把

策略更新幅度限制在对称区间、 - 对

不同概率的token来说,不公平。压制了低概率、但具有探索性的好步骤。 - 假设2个以下token都是好词,

。 - 利用token:

已知可靠路径,旧策略概率0.9,概率提升上限0.9*1.2=1.08 - 探索token:

探索的更优解,旧策略概率0.01,概率提升上限0.01*1.2=0.012。 - 探索的token,

只能从1%提升到1.2%,几乎没有变化,对其太严格了。

- 利用token:

熵坍塌本质:Clip上界压制了探索性

- 上界压制了

低概率、具有探索性的好步骤; - 放任

已知高概率安全步骤变得更加绝对、概率更高; - 久而久之,

探索性路径被堵死,模型只会走老路,导致熵坍塌。

奖励噪声

来源

- 来源1:超长回答的粗暴惩罚

- 超长了要惩罚、但生成内容又是对的,这就带来奖励困扰。直接给-1惩罚,有问题。

- 来源2:对复杂答案的解析识别错误

- 模型可能给出逻辑相同的答案,但仅仅因为无法解析,导致错误。

- DAPO:对数据做转换,所有答案都变成数字

训练不稳定

训练不稳定

核心方法

📕核心方法

Clip-Higher

问题

- 解决熵坍塌问题。

Clip-Higher:奖励时要重奖励、惩罚时要谨慎惩罚

- 上下界由

变成 - 保持下界

不变 - 如果太大,模型惩罚错误时,会过于激进,抑制了探索。

- 提高上界

- 设置更高探索天花板,当探索到好路径时,策略可以大幅度更新。

- Loss

- 目标函数

熵坍塌问题里的例子

- 原始:

0.01 * 1.2 = 0.012,概率从1% -> 1.2%,最多增长0.2 - 现在:

0.01 * 1.28 = 0.0128,概率1% -> 1.28%,最多增长0.28,比之前扩大了40%的增幅

动态采样

GRPO 组采样问题

- 如果采样到1组的

Reward全为1或全为0,会导致优势全为0,导致梯度为0,训练无效。

动态采样

- 采样:对每个问题,生成G个回答,

- 评估:评估每个回答准确率

- 过滤:过滤掉准确率为0或100%的问题及其答案

- 重复1-3步

Token-Level Loss

PPO/GRPO 标准Seq-Loss 缺点

两层平均,对长度不敏感- 长序列token

权重被稀释 训练贡献度:长序列token<<短序列token

- 长序列token

长度不敏感后果

- 导致模型

更关注短序列优化 忽略长序列token里的错误,导致难以学会处理长序列问题。

- 导致模型

DAPO Token-Level Loss

直接对所有Token做平均,每个token权重相同,不论来自长或短序列。

def agg_loss(loss_mat: torch.Tensor, loss_mask: torch.Tensor, loss_agg_mode: str):

"""

Aggregate the loss matrix into a scalar.

Args:

loss_mat: `(torch.Tensor)`:

shape: (bs, response_length)

loss_mask: `(torch.Tensor)`:

shape: (bs, response_length)

loss_agg_mode: (str) choices:

method to aggregate the loss matrix into a scalar.

Returns:

loss: `a scalar torch.Tensor`

aggregated loss

"""

if loss_agg_mode == "token-mean":

loss = verl_F.masked_mean(loss_mat, loss_mask)

elif loss_agg_mode == "seq-mean-token-sum":

seq_losses = torch.sum(loss_mat * loss_mask, dim=-1) # token-sum

loss = torch.mean(seq_losses) # seq-mean

elif loss_agg_mode == "seq-mean-token-mean":

seq_losses = torch.sum(loss_mat * loss_mask, dim=-1) / torch.sum(loss_mask, dim=-1) # token-mean

loss = torch.mean(seq_losses) # seq-mean

elif loss_agg_mode == "seq-mean-token-sum-norm":

seq_losses = torch.sum(loss_mat * loss_mask, dim=-1)

loss = torch.sum(seq_losses) / loss_mask.shape[-1] # The divisor

# (loss_mask.shape[-1]) should ideally be constant

# throughout training to well-replicate the DrGRPO paper.

# TODO: Perhaps add user-defined normalizer argument to

# agg_loss to ensure divisor stays constant throughout.

else:

raise ValueError(f"Invalid loss_agg_mode: {loss_agg_mode}")

return lossOverlong 奖励设计

问题背景

对

超长回答,通常直接给-1惩罚若该回答很好,仅仅是超长。·直接给-1,会有

矛盾混淆,奖励噪声,干扰训练过程答案正确性奖励:分值高,你做的好长度惩罚:分值低,你做的差

Soft 超长惩罚

- 设置cache长度

和硬顶线 ,安全线等于 - 低于安全线,不惩罚;

- 超过硬顶线,直接给-1.

- 介于安全线和硬顶线之间,根据超出长度来计算惩罚,线性下降。

数据转换

收集数据并做格式转换,为了方便reward,把所有答案都转换成数字,最终17k数据集。- 格式转换

- 转换前:输出复杂, 不好计算reward,如

- 转换后:输出简单,方便计算reward,如

,如llm输出11+2+6=19即可。 让llm去改写question

- 转换前:输出复杂, 不好计算reward,如

算法实验

实验设置

✍️实验设置

任务

- 数学

数据

- 训练数据:DAPO-MATH-17K

- 评测数据:AIME24,avg@32,temp=1.0, topp=0.7

算法

- GRPO

模型

- Qwen2.5-32B

超参设计

- 1e-6,学习率;最初20 steps 线性warm up

- Rollout 阶段:bs=512个prompt,rollout 16

- Training 阶段:mini_bs=512,共16次梯度更新

- 长度16k,cache 4k;硬顶线为20k

- Clip-Higher:[1-0.2, 1+0.28]

关键结果

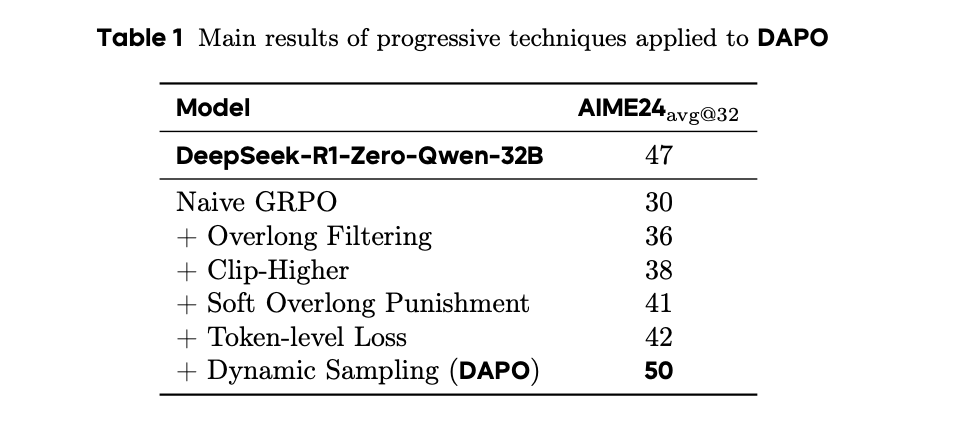

🍑关键结果

- DAPO 效果和效率都很好。

- 基础GRPO算法仅30%准确率,DAPO 达50%,超过DeepSeek-R1-Distill-32B (47%)。

- AIME24,Qwen2.5-32B 从0% -> 50%,。

- 且仅需DS-R1 一半的训练步数。

- 基础GRPO算法仅30%准确率,DAPO 达50%,超过DeepSeek-R1-Distill-32B (47%)。

- 各重要组件的消融实验

- 超长过滤、CLIP-Higher、Soft 超长惩罚都能带来6-11pt的提升。

- DAPO 带来20pt提升。

- RL 不仅仅是强化已知正确路径,更多是创造、涌现、新的推理模式。

- 即探索的力量。

消融实验:

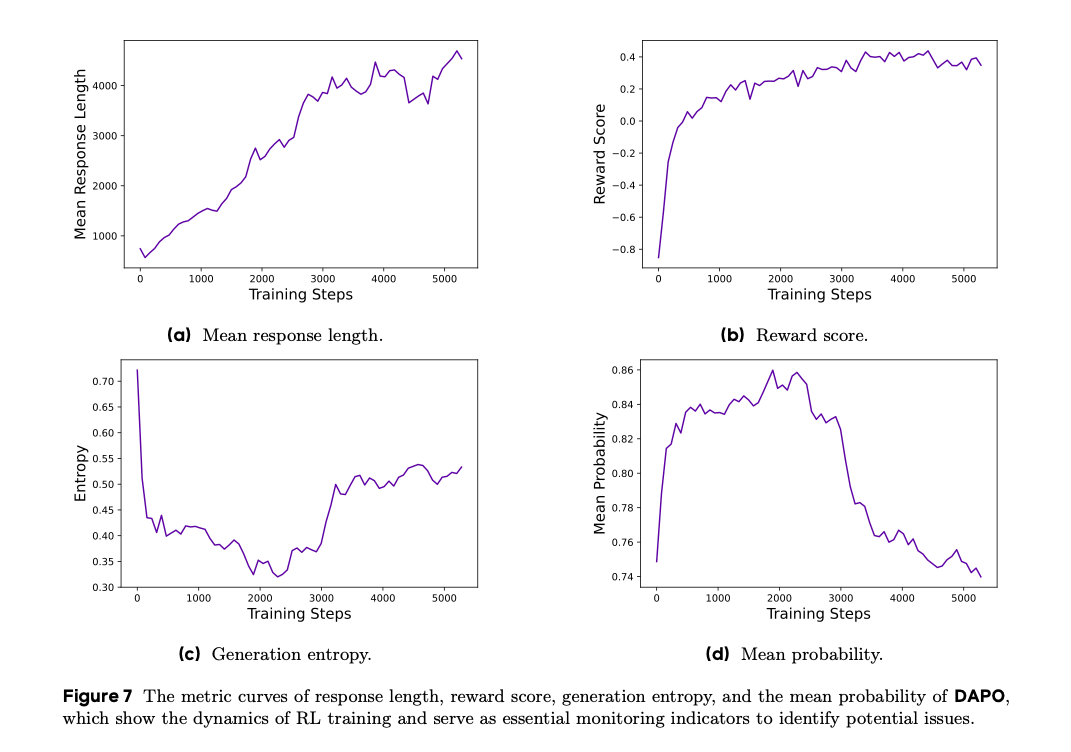

RL 训练观测三大指标

回复长度

- 和稳定性、性能相关;

- 更长度代表

更大的探索空间:回复越长,越有机会探索复杂的推理链。 - 健康趋势:缓慢、稳定增长。

- 长度停止或下降:结合验证集准确率来看,可能训崩了。

Reward

- 代表对

任务的拟合程度。 - 健康趋势:

稳定增长。 - 小心:

过拟合。

熵

- 和模型探索能力相关,代表创造力、不确定性,需要维持在一个合理范围。

- 熵过低/熵坍塌:概率分布过于尖锐、导致探索能力下降。

- 熵过高:过度探索、回答过于随机、胡言乱语。

- DAPO:通过Clip-Higher,解决了熵坍塌问题;维持熵缓慢增长,有助于性能提升。

- 健康趋势:缓慢、稳定增长。

未来方向

⛳未来方向

- 涌现的机制是什么?

- 如何更好地引导涌现?

- 涌现是通用的吗?

- 可解释性

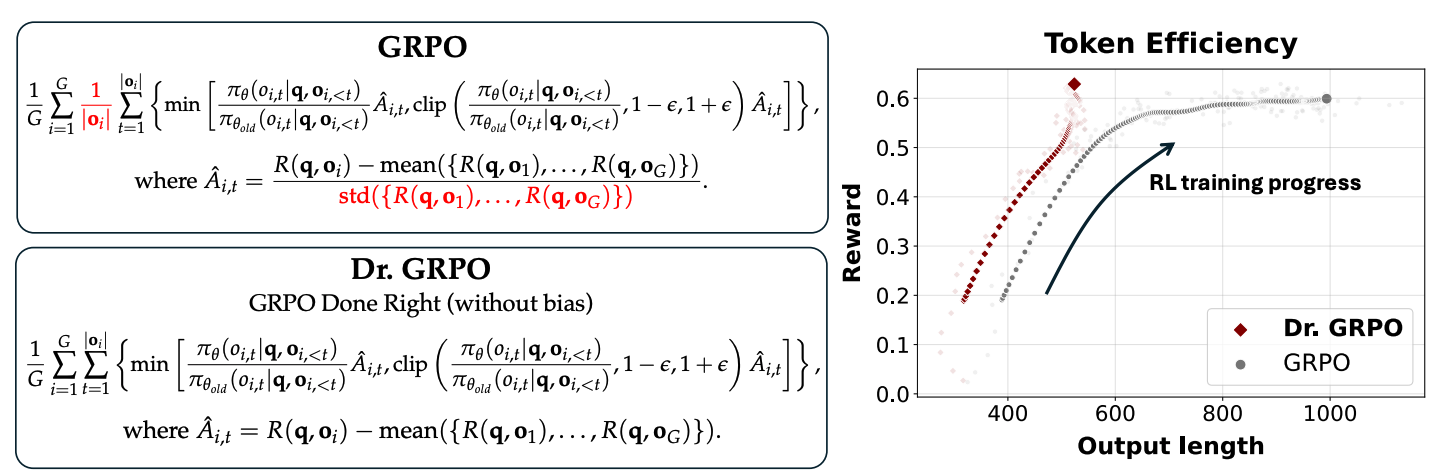

(2503) Dr.GRPO

- Understanding R1-Zero-Like Training: A Critical Perspective

- 针对回复变长但效果降低、性能提升不稳定的问题,认为是GRPO里的

长度偏置和优势除以标准差带来的问题难度偏置造成的。 - 提出Dr.GRPO,

去掉序列内平均、优势不除以标准差,提升了Token效率,回复长度变短。

问题背景

❓问题背景

R1-Zero背后的问题

类R1-Zero训练中的不稳定现象

- 回复长度增加,但性能提升不稳定

- 有时生产更长、更啰嗦的错误答案

R1-Zero存在问题需要探究

- 性能提升来源是什么?

- 激发潜在推理能力、还是预训练知识被激活

- 回答变长一定是好事吗?

- 基础模型扮演何种角色,不同基座对最终RL训练效果差别大吗?

GRPO里的偏差

计算优势时引入Bias

回复长度Bias

- 序列内平均后,再序列间平均。

- 序列内平均导致:短回复奖励/惩罚粒度大,长回复粒度小,容易纵容长错回复。

- 同 解决长度不一问题:VAPO Token-Level Policy Loss

问题难度Bias

- 计算优势时,除以标准差。

简单问题:方差小,标准差小,优势大,权重大。困难问题:方差大,标准差大,优势小,权重小。- 导致对于真正需要学习的困难问题,学习不足。

核心方法

去掉2个偏差项(序列内平均,标准差)

📕核心方法

背景

- 解决GRPO里的

长度偏差和问题难度优势偏差问题。

核心思想

- 去掉2个偏差项:

去掉序列内平均、计算优势时不除以标准差。

公式

去掉序列内平均,消除长度偏差

- 计算优势时,

去掉除以标准差,消除问题难度偏差。困难问题一样有高优势权重,可以更新。

算法实验

✍️实验设置

模型

- Qwen2.5-1.5B-Base, Qwen2.5-Base

任务

- 训练数据:MATH Dataset

- 评测数据:AIME24、AMC、MATH500、Minerva Math、OlympiadBench

算法

- Dr.GRPO vs GRPO

🍑关键结果

- Dr.GRPO 修复了GRPO里的2个偏差,提升了token效率,输出回复更短,能有效抑制错误答案增长?

- 回答变长是GRPO里优化算法的偏见,而非长思考?

- 模板和基础模型不匹配,效果也不会好。

- Qwen2.5-MATH-1.5B数学能力已经较好,强行套用R1模板,会损害性能。

- 基座模型能力较弱时,先进行预训练,再进行RL,才能提升效果。

Token效率更高

⛳未来方向